揭示单原子钌修饰的类仙人掌双金属磷化物在碱性水电解中的作用

Unveiling the Role of Single Atomic Ruthenium Decorated Cactus-Like Bimetallic Phosphides for Alkaline Water Electrolysis

近日,我校材料与化学学院特聘教授范金辰在《先进能源材料》(Advanced Energy Materials)上发表了题为“揭示单原子钌修饰的类仙人掌双金属磷化物在碱性水电解中的作用”(Unveiling the Role of Single Atomic Ruthenium Decorated Cactus-Like Bimetallic Phosphides for Alkaline Water Electrolysis)的重要研究成果。范金辰特聘教授与硕士生夏金山为共同第一作者,上海理工大学为第一通讯单位。

1、文章亮点

1、简便的浸渍法制备了钌单原子(SAs)修饰的磷化镍钴包覆泡沫镍(Ru SAs@NiCoP/NF),表现出出色的HER性能8mV@ƞ10,240mV@ƞ500和OER性能336mV@ƞ500,375mV@ƞ1000。

2、组装阴离子交换膜水电解槽在80 ℃条件下仅需1.76 V@ƞ500,并展现长期稳定性150 h,25℃条件下长期稳定性350h。

3、实验和理论计算表明,Ru的引入还优化了Co/Ni位点的d带中心,降低了水分子解离和O2脱附的能垒。Ru SAs与NiCoP载体之间的界面协同作用不仅优化了HER过程中的氢吸附/脱附行为,还触发了析氧反应OER的表面重构并稳定了晶格氧介导的反应路径。

2、全文速览

高性能水分解电催化剂是绿色制氢的关键。双金属磷化物(NiCoP)作为碱性水电解的有前景候选材料,仍面临反应动力学迟缓和稳定性不足等挑战。本研究将钌单原子(SAs)锚定在仙人掌状NiCoP包覆泡沫镍(Ru SAs@NiCoP/NF)上,构建了用于碱性水电解的稳健双功能催化剂。通过富磷配位实现的钌原子级分散诱导电子重排,优化Ni/Co位点的d带中心,从而降低水解离和O2脱附的能垒。对于析氢反应(HER),钌协同增强水活化并优化HER过程,在10和500 mA cm⁻²电流密度下分别实现8与240 mV的超低过电位。对于析氧反应(OER),钌促进磷浸出和表面重构,调控晶格氧机制中中间体的吸附-脱附行为,在1.0 A cm⁻²电流密度下获得375 mV过电位。值得注意的是,采用Ru SAs@NiCoP/NF双功能催化剂的阴离子交换膜水电解槽在80 ℃、0.5 A cm⁻²条件下仅需1.76 V槽压即可实现全水分解,并展现长期稳定性。该工作揭示了单原子-载体协同效应对优化电子结构、提升高电流密度水电解催化剂性能的关键作用。

3、背景介绍

过渡金属磷化物(TMPs)因其低成本、高本征活性和良好稳定性,被认为是碱性水电解中一类极具前景的电催化剂。双金属磷化物(特别是以NiCoP为代表)由于其可调控的微观结构和双金属协同效应,在双功能催化剂领域获得了广泛关注。然而,NiCoP的电催化性能仍受限于活性位点不足、中间体吸附能欠佳以及高电流密度下的结构退化等问题。为此,大量研究致力于通过构建异质结构、引入缺陷、掺杂过渡金属或非金属元素等策略提升双功能NiCoP电催化剂的性能。这些方法协同增强了本征活性与电荷转移动力学,优化了中间体吸附能,最终提升了其电催化性能并拓展了实际应用场景。单原子催化剂(SACs)的最新进展通过最大化原子利用率和调控局部配位环境来优化本征活性,为催化领域提供了新途径。源于原子级金属-载体相互作用以及单金属原子与载体配位物种间显著电子重排的独特电子结构,使SACs展现出显著的催化性能提升。Shi等研究了二维过渡金属二硫化物(TMDs)载体上Pt单原子催化剂的性能,发现Pt原子与TMDs载体间的电子金属-载体相互作用优化了氢吸附的HER热力学,并加速了水分解的反应动力学。Li课题组报道了一种Co-SAC/RuO2双功能催化剂,证实Co单原子可修饰周围Ru原子的电子结构,从而提升电催化HER和OER活性。Zhang等研究了NiFe LDH负载的单原子Au体系,揭示其高OER性能源于Fe中心及其周围配位环境的电荷重分布。单原子Au在氢氧化镍上稳定LDH的过程,通过与LDH中CO32⁻和H₂O的界面相互作用得以促进。钌(Ru)因其适中的氢结合能与多变的氧化还原态,成为同时提升析氢反应(HER)与析氧反应(OER)动力学的战略性候选材料。Baek课题组报道的Ru@C2N电催化剂在酸性和碱性介质中均表现出高活性与卓越耐久性。Liu等在泡沫镍上制备了碳层包覆的钌簇修饰NiCoP材料用于OER和HER,发现钌簇与碳包覆NiCoP之间的协同电子耦合可促进电荷转移、增加活性位点并提升本征催化活性。此外,一系列钌基电催化剂(如碳化木材负载的痕量Ru掺杂NiCoP、Mn/Ru混合催化剂、Ru/Mn双金属共掺杂NiCo-LDH等)已被开发用于电催化水分解。然而,在保持原子级分散与电子协同效应的前提下,将钌单原子整合到双金属磷化物基质中仍存在重大挑战。

本文采用简便的浸渍法制备了钌单原子(SAs)修饰的磷化镍钴包覆泡沫镍(Ru SAs@NiCoP/NF),用于高性能碱性水电解。该催化剂通过原子级工程将钌单原子高度分散于仙人掌状NiCoP表面,在碱性条件下表现出优异的析氧反应(OER)和析氢反应(HER)活性。研究发现,钌单原子通过富磷配位位点锚定在NiCoP表面,有效抑制了钌位点的固有电负性并实现电子重分布。钌的引入不仅优化了Co/Ni位点的d带中心,还降低了水分子解离和氧气脱附的能垒。对于HER反应,Ru SAs@NiCoP/NF在10 mA cm⁻2和500 mA cm⁻2电流密度下分别仅需8 mV和240 mV的过电位。对于析氧反应(OER),Ru单原子(SAs)的引入促进了NiCoP中P的浸出和表面重构,使Ru SAs@NiCoP/NF上的反应转向晶格氧机制(LOM),这一结论通过差分电化学质谱(DEMS)和*O₂2⁻中间体的原位拉曼检测得到证实。该催化剂在工业级电流密度1.0 A cm⁻2下仅需375 mV的过电位即可实现。此外,采用Ru SAs@NiCoP/NF同时作为阴极和阳极的阴离子交换膜水电解槽(AEMWE)展现出卓越的效率和稳定性,在80℃的1.0 M KOH溶液中仅需1.76 V电压即可维持500 mA cm⁻2的电流密度。单原子修饰通过重塑NiCoP的电子结构和催化特性,优化了中间产物的吸附与转化过程,从而显著提升了整体水分解效率。

4、图文解析

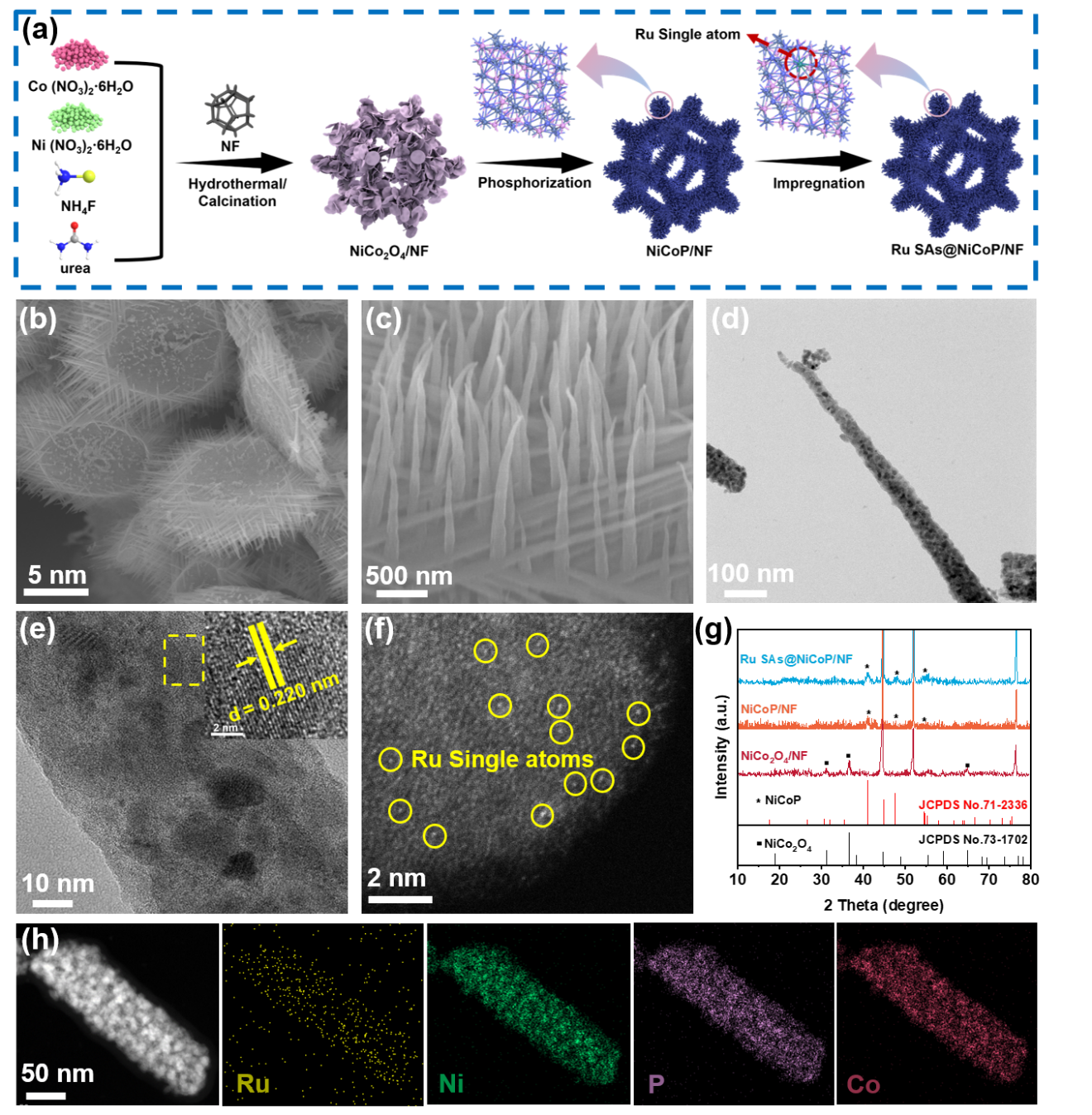

图1. a) Ru SAs@NiCoP/NF合成示意图。b,c) Ru SAs@NiCoP/NF的扫描电镜图像。d)透射电镜与e)高分辨透射电镜图像展示Ru SAs@NiCoP结构。f) Ru SAs@NiCoP的球差校正-高角度环形暗场扫描透射电镜图像。g) Ru SAs@NiCoP/NF、NiCoP/NF及NiCo2O4/NF的X射线衍射谱图对比。h) Ru SAs@NiCoP的高分辨透射电镜-扫描透射电镜图像及能谱元素分布图。

图1a展示了以NiCoP/NF为载体制备Ru SAs@NiCoP/NF的湿法浸渍工艺流程。具体而言,NiCoP/NF载体是通过水热反应获得NiCo2O4/NF前驱体,经磷化处理后煅烧制得。扫描电子显微镜(SEM)图像显示,NiCo2O4/NF和NiCoP/NF表面生长的NiCo2O4/NF与NiCoP均呈现仙人掌状结构,由大量一维纳米针状体有序排列并嵌入二维片层中。负载Ru单原子后,Ru SAs@NiCoP/NF仍保持仙人掌形貌(图1b)。图1c显示其具有明显的纳米针阵列结构,根部宽度约70 nm。通过透射电子显微镜(TEM)和高分辨透射电子显微镜(HRTEM)进一步表征了Ru SAs@NiCoP/NF的微观结构。TEM图像表明该仙人掌结构由纳米颗粒组成的针状体组装而成(图1d)。观察到晶格条纹间距为0.220 nm,对应于NiCoP的(111)晶面(图1e)。进一步采用像差校正高角环形暗场扫描透射电子显微镜(AC-HAADF-STEM)观测Ru SAs@NiCoP中钌的分布情况。孤立的明亮斑点(黄色圆圈标注)证实了Ru原子在NiCoP表面的单分散状态(图1f)。电子顺磁共振(EPR)光谱分析表明,磷化过程在NiCoP中产生了大量磷空位,这些空位作为均匀分布的锚定位点固定了Ru单原子。Ru SAs@NiCoP/NF的XRD图谱(图1g)显示,2θ角为40.98°、44.89°、47.57°、54.43°、54.74°和55.32°处的衍射峰分别对应NiCoP的(111)、(201)、(210)、(300)、(002)和(211)晶面(JCPDS No.71-2336)。与NiCoP/NF的XRD图谱相比,Ru SAs@NiCoP/NF的图谱未发生改变,且未检测到Ru团簇或纳米颗粒的衍射峰。HAADF-STEM结合能谱(EDS)元素面分布图进一步证实了Ni、Co、P和Ru元素在Ru SAs@NiCoP/NF表面的均匀分布(图1h)。

图2. a) NiCo2O4/NF、NiCoP/NF和Ru SAs@NiCoP/NF的XPS全谱扫描,b) NiCo2O4/NF、NiCoP/NF和Ru SAs@NiCoP/NF中Ni 2p的高分辨率XPS谱,c) Co 2p的高分辨率XPS谱。d) Ru SAs@NiCoP/NF中Ru 3p的高分辨率谱。e) NiCoP/NF和Ru SAs@NiCoP/NF中P 2p的高分辨率谱。f) NiCo2O4/NF、NiCoP/NF和Ru SAs@NiCoP/NF中O 1s的高分辨率谱。g) Ru箔、RuO2和Ru SAs@NiCoP在Ru K边处的归一化XANES谱。h) Ru K边EXAFS的傅里叶变换谱。i) 根据XANES谱拟合得到的Ru平均氧化态。j) Ru箔的Ru K边WT-EXAFS信号,k) RuO2的WT-EXAFS信号,l) Ru SAs@NiCoP的WT-EXAFS信号。

进一步采用X射线光电子能谱(XPS)对NiCo2O4/NF、NiCoP/NF和Ru SAs@NiCoP/NF的表面组成、化学价态及电子相互作用进行表征。Ru SAs@NiCoP/NF的XPS全谱图清晰显示出Ru、Ni、Co和P元素的存在(图2a)。在NiCoP/NF的Ni 2p高分辨XPS谱中,结合能854.4/871.7 eV和855.9/873.5 eV处的峰分别归属于Ni2+和Ni3+的Ni 2p3/2与Ni 2p1/2自旋轨道(图2b),对应的两个卫星峰出现在861.4 eV和879.4 eV处。类似地,Co 2p XPS谱中,781.5 eV(Co 2p3/2)和796.5 eV(Co 2p1/2)峰与Co2+相关,而779.6 eV(2p3/2)和794.5 eV(2p1/2)特征峰则对应于Co3+(图2c)。此外,Co的卫星峰出现在786.2 eV和802.9 eV处。值得注意的是,负载Ru单原子后,Ni3+的2p1/2和2p3/2的XPS峰均向低结合能方向移动,同时Co2+的Co 2p3/2和Co 2p1/2峰也出现明显的负偏移。Ru单原子(SAs)的引入通过界面相互作用促进了电荷重新分布,并导致局部电荷重排 Ru SAs@NiCoP/NF的Ru 3p XPS谱显示两个拟合峰,其结合能分别为Ru 3p3/2的462.6 eV和Ru 3p1/2的484.7 eV(图2d)。NiCoP/NF和Ru SAs@NiCoP/NF的P 2p谱在129.3 eV和129.9 eV处呈现双峰,分别归属于金属-P键的P 2p3/2和P 2p1/2(图2e)。此外,133.5 eV处的XPS峰对应于氧化态磷物种。O 1s谱可拟合为三种氧物种:位于529.6 eV的氧-金属(O─M)键、531.3 eV处M(OH)x(M═Co/Ni)中的氧,以及533.1 eV处水的化学吸附氧基团(H2Oad)(图2f)。此外,通过X射线吸收近边结构(XANES)和扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)分析,系统研究了Ru SAs@NiCoP中钌单原子位点的局部配位环境和化学态。如图2g所示,Ru SAs@NiCoP的Ru K-edge XANES谱吸收边位置介于金属Ru箔和RuO2标准样品之间,表明钌物种处于中等氧化态。对Ru K-edge EXAFS谱的定量分析进一步表明,Ru SAs@NiCoP体系中钌的平均氧化态为+1.47(图2i),证实了其独特的电子构型。通过Ru K-edge EXAFS谱的傅里叶变换分析,获得了原子配位环境的关键信息。1.59 Å和2.08 Å处的两个显著峰分别对应于Ru─P和Ru─Ni/Co(图2h)。值得注意的是,未观察到2.36 Å(Ru─Ru)和1.50 Å(Ru─O)的特征键,排除了金属钌团簇或RuO2类构型的存在。互补的小波变换分析(图2j-l)进一步验证了这些发现,表明钌原子的第一配位壳层主要由P配体构成,并存在额外的Ni/Co配位。这些原子尺度的结构证据与AC-HAADF-STEM观测结果一致,确凿地证明了孤立钌原子通过杂原子配位成功锚定在NiCoP基底上。

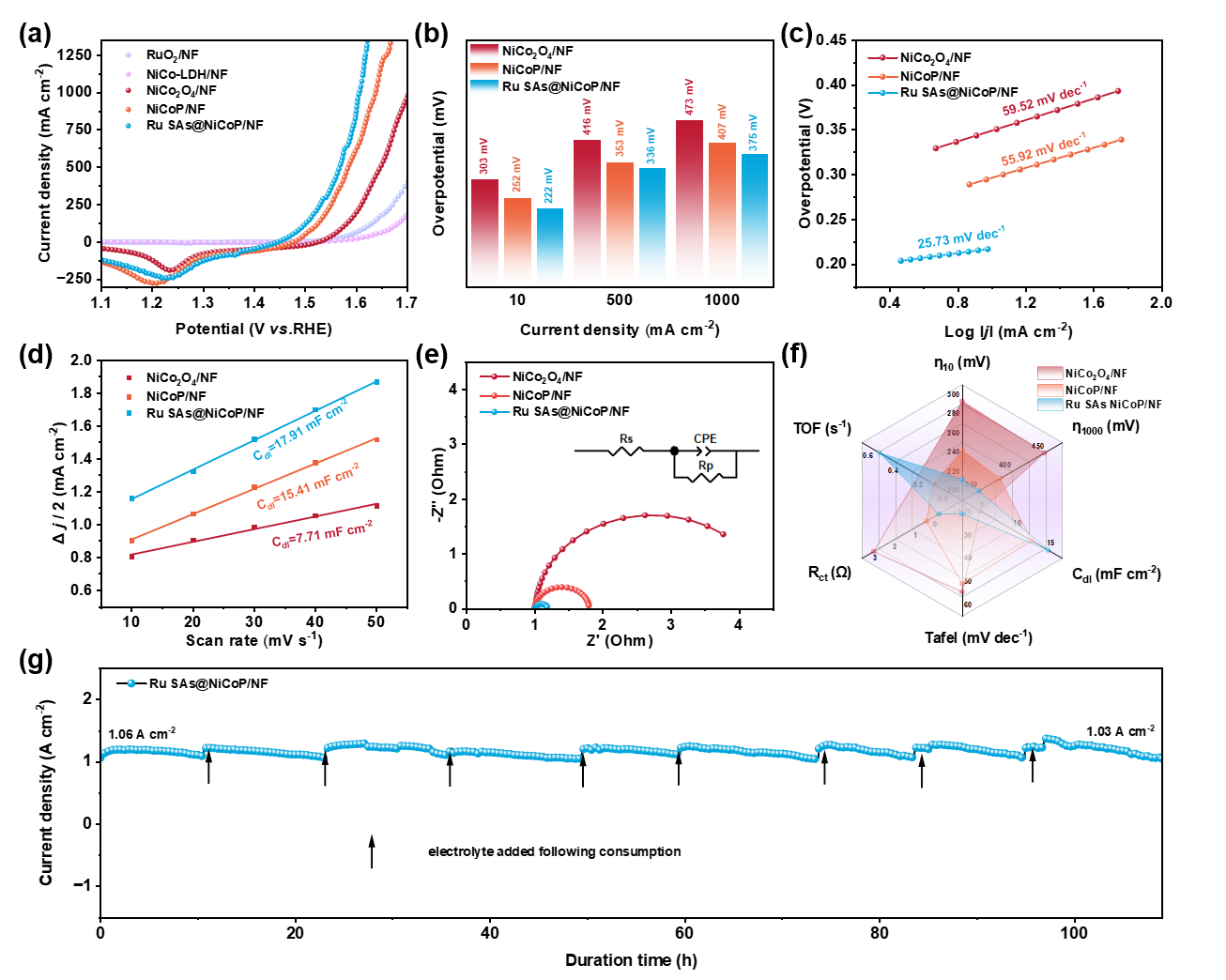

图3. a) NiCo2O4/NF、NiCoP/NF、Ru SAs@NiCoP/NF、NiCo-LDH/NF和RuO2/NF在1.0 M KOH中的OER极化曲线。b) 在1.0 M KOH中实现10、500和1000 mA cm−2电流密度所需过电位的对比。c) NiCo2O4/NF、NiCoP/NF和Ru SAs@NiCoP/NF在1.0 M KOH中的塔菲尔曲线。d) 双电层电容图、e) 奈奎斯特图和f) NiCo2O4/NF、NiCoP/NF和Ru SAs@NiCoP/NF的OER性能雷达图。g) Ru SAs@NiCoP/NF进行OER反应的计时电流i-t曲线。

图3a,b展示了NiCo2O4/NF、NiCoP/NF和Ru SAs@NiCoP/NF的线性扫描伏安(LSV)曲线及不同电流密度下的对应过电位。显然,Ru SAs@NiCoP/NF表现出优异的析氧反应(OER)催化活性,其性能优于对照组催化剂样品和商用RuO2催化剂。该材料仅需222 mV(ƞ10)即可驱动10 mA cm-2的电流密度,显著低于NiCoP/NF(252 mV)、NiCo2O4/NF(303 mV)及部分已报道的典型钌/铱基催化剂。更引人注目的是,其在500和1000 mA cm-2电流密度下的过电位分别仅为336 mV与375 mV,凸显了其工业应用的巨大潜力。此外,通过极化曲线的线性拟合计算了塔菲尔斜率以研究析氧反应(OER)动力学(图3c)。Ru SAs@NiCoP/NF的塔菲尔斜率为25.73 mV dec-1,显著低于NiCoP/NF(55.92 mV dec-1)和NiCo2O4/NF(59.52 mV dec-1),表明Ru SAs@NiCoP/NF具有更优的OER动力学特性。采用电化学阻抗谱(EIS)评估了不同催化材料在催化剂/电解质界面的电荷转移电阻(图3e)。根据奈奎斯特图拟合得到的Ru SAs@NiCoP/NF电荷转移电阻(Rct)仅为0.17 Ω,低于NiCoP/NF(0.79 Ω)和NiCo2O4/NF(3.41 Ω),说明Ru单原子的引入提高了材料导电性。Ru SAs@NiCoP/NF的双层电容值(Cdl,17.91 mF cm-2)显著高于NiCoP/NF(15.41 mF cm-2)和NiCo2O4/NF(7.71 mF cm-2)(图3d),表明Ru单原子(SAs)的引入有效增加了活性位点数量并加速了析氧反应(OER)过程。根据电化学活性面积归一化的线性扫描伏安曲线(图S10a,支持信息),Ru的引入显著提升了催化剂的本征活性。通过雷达图对比Ru SAs@NiCoP/NF、NiCoP/NF和NiCo2O4/NF的关键参数(ƞ10、ƞ1000、Tafel斜率、TOFs、Cdl和Rct),进一步证实了Ru SAs@NiCoP/NF的优越性(图3f)。此外,高电流密度下的长期耐久性是评估工业应用潜力的关键指标。计时电位测试结果进一步显示,在100和1000 mA cm-2电流密度下持续100小时后,初始电流几乎无衰减(图3g)。在1.0 A cm-2条件下进行100小时耐久性测试后,对OER反应后的Ru SAs@NiCoP/NF电极进行表征以研究其结构稳定性。

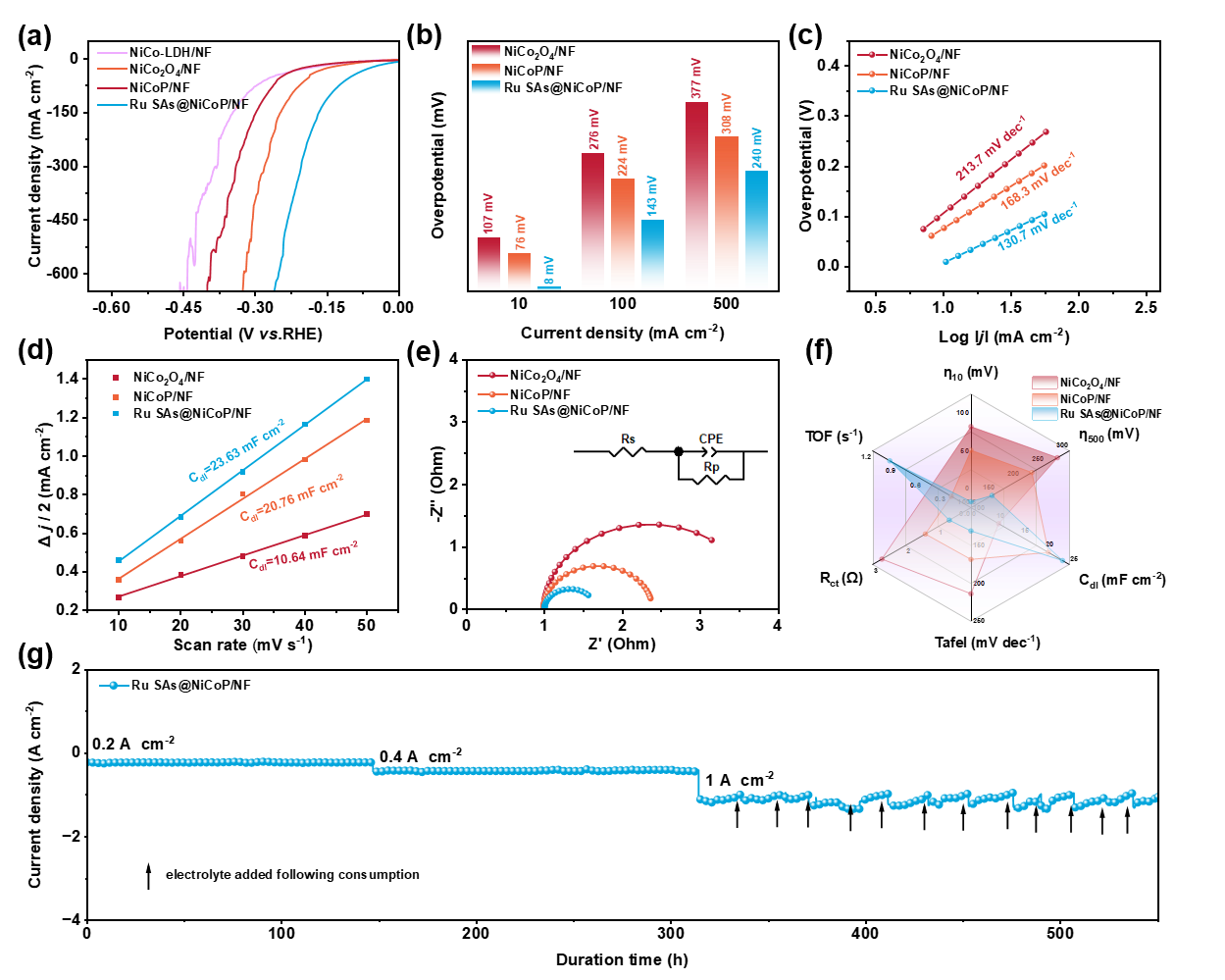

图4. a) NiCo2O4/NF、NiCoP/NF、Ru SAs@NiCoP/NF和NiCo-LDH/NF在1.0 M KOH中的HER极化曲线。b) 在1.0 M KOH中实现10、100和500 mA cm−2电流密度所需过电位的对比。c) NiCo2O4/NF、NiCoP/NF和Ru SAs@NiCoP/NF在1.0 M KOH中的塔菲尔曲线。d) Cdl曲线、e) 奈奎斯特图和f) HER性能雷达图(对比NiCo2O4/NF、NiCoP/NF和Ru SAs@NiCoP/NF)。g) Ru SAs@NiCoP/NF的HER计时电流i-t曲线。

采用三电极系统在1.0 M KOH电解液中测试了Ru SAs@NiCoP/NF催化剂的析氢反应(HER)性能。LSV曲线表明,Ru SAs@NiCoP/NF的HER活性显著优于NiCo-LDH/NF、NiCo2O4/NF和NiCoP/NF。值得注意的是,在相同测试条件下(图4a,b),Ru SAs@NiCoP/NF仅需8 mV、143 mV和240 mV过电位即可分别达到10 mA cm-2、100 mA cm-2和500 mA cm-2的电流密度,均低于对比催化剂。通过与文献报道的HER催化剂进行活性和稳定性对比,Ru SAs@NiCoP/NF展现出优异的HER性能。其Tafel斜率为130.7 mV dec⁻¹(源自LSV极化曲线),小于NiCo2O4/NF(213.7 mV dec-1)和NiCoP/NF(168.3 mV dec-1),表明Ru SAs@NiCoP/NF具有更快的HER反应动力学(图4c)。如图4d所示,Ru SAs@NiCoP/NF具有最高的双电层电容值(23.63 mF cm-2)。电化学阻抗谱(EIS)结果表明该催化剂具有最低的电荷转移电阻,进一步证实了钌单原子(Ru SAs)的引入能有效提升电荷转移效率。通过雷达图对比Ru SAs@NiCoP/NF、NiCoP/NF和NiCo2O4/NF的关键参数(ƞ10、ƞ500、塔菲尔斜率、TOFs、Cdl和Rct),可直观显示Ru SAs@NiCoP/NF的卓越HER性能(图4f)。该材料在0.2、0.4和1.0 A cm-2的高电流密度下均能稳定工作500小时(图4g),表明Ru SAs@NiCoP/NF在碱性电解液中实现了安培级析氢反应(HER)稳定性。在1.0 A cm-2条件下进行500小时耐久性测试后,由纳米针组装形成的仙人掌状Ru SAs@NiCoP结构仍保持完好。这些证据表明Ru、Ni和Co位点在碱性水分解过程中均具有本征活性。因此,Ru SAs@NiCoP/NF催化电极在高电流密度HER过程中表现出的卓越稳定性,证实了其在工业应用中的巨大潜力。

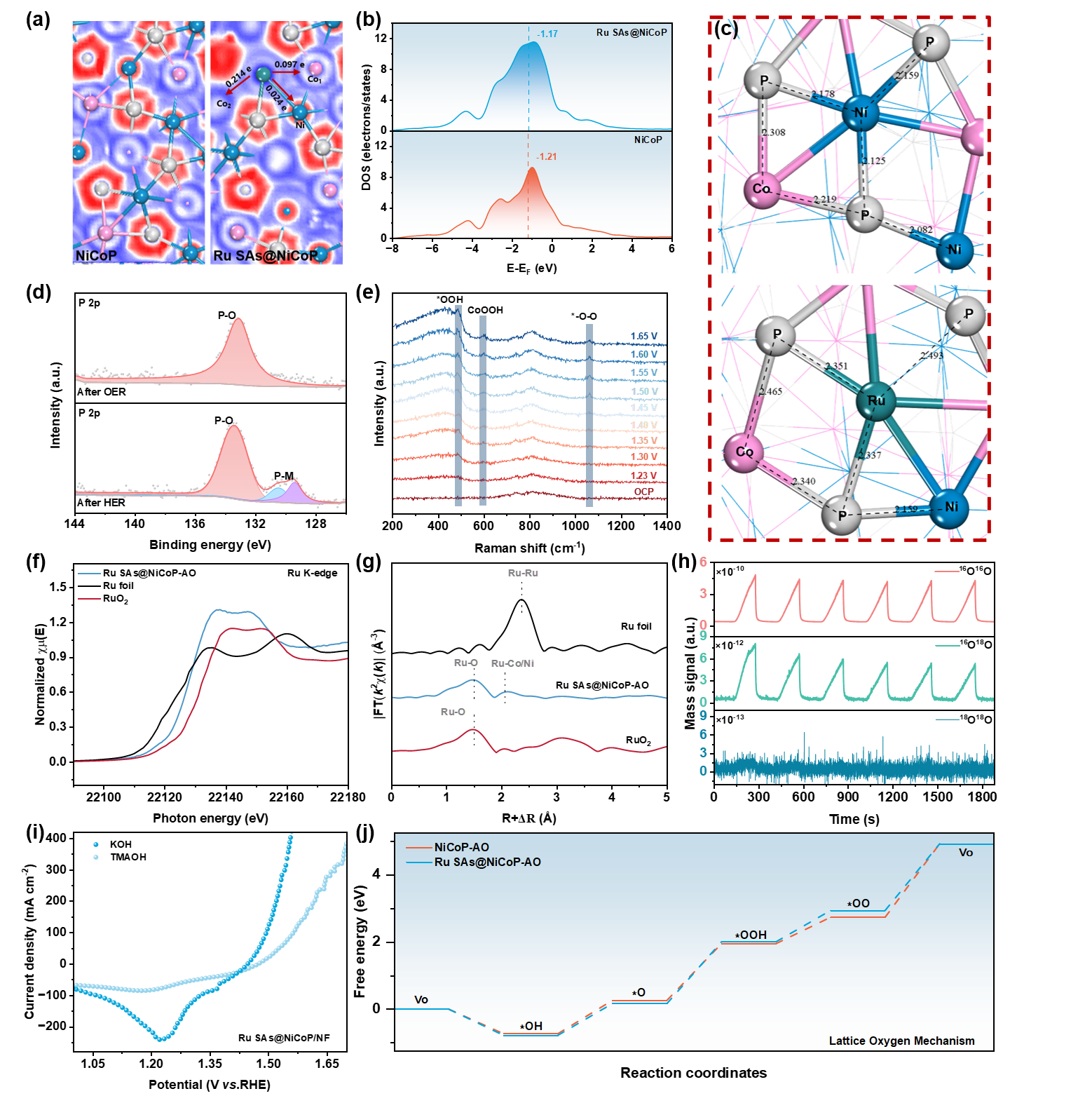

图5. a) 通过密度泛函理论(DFT)计算得到的NiCoP(左)与Ru SAs@NiCoP(右)催化剂的电子局域函数(ELF)分布。b) NiCoP与Ru SAs@NiCoP中d带的投影态密度(PDOS)及对应d带中心位置。c) 引入单原子Ru对化学键长度的影响。d) 析氢反应(HER)与析氧反应(OER)后的P 2p轨道X射线光电子能谱(XPS)。e) Ru SAs@NiCoP/NF在1.0 M KOH溶液中不同施加电位下的原位拉曼光谱。f) 金属钌箔、二氧化钌及Ru SAs@NiCoP-AO的Ru K边X射线吸收近边结构(XANES)归一化谱。g) Ru K边扩展X射线吸收精细结构(EXAFS)的傅里叶变换谱。h) Ru SAs@NiCoP产生O2产物的差分电化学质谱(DEMS)信号。i) Ru SAs@NiCoP/NF在1.0 M KOH与1.0 M TMAOH中的OER极化曲线。j) NiCoP与Ru SAs@NiCoP中Co位点OER反应的吉布斯自由能变化图。

作为一种优异的析氧反应(OER)催化剂,Ru SAs@NiCoP/NF具有独特的三维仙人掌状结构,其优势包括:大比表面积、丰富的活性位点以及充足的气体/电解质扩散通道。在NiCoP/NF表面负载钌单原子(Ru SAs)显著提升了OER电催化性能。理论分析表明,将Ru单原子引入NiCoP基体引发了显著的电子重分布现象。如电子局域函数(ELF)映射图所示(图5a),其色标范围从完全离域(0.0,蓝色)到完全局域(1.0,红色),Ru掺杂增强了原子界面的电子局域化程度。与NiCoP相比,Ru单原子的引入导致其周围电子离域程度增强。为确定电荷转移本质,采用Bader电荷分析,结果显示Ru分别向Co1、Co2和Ni转移了0.097、0.214和0.024个电子。这种电子相互作用诱导了Ru单原子与NiCoP基底之间的局部电荷重分布,不仅促进了Ru物种的氧化,还有效降低了反应起始电位,从而提升催化活性。态密度(DOS)计算表明,Ru单原子(SAs)的引入对NiCoP的电子结构产生了显著修饰作用,具体表现为d带电子分布的优化以及费米能级附近态密度的增加(图5b)。这种电子结构调控使得Ru SAs@NiCoP的d带中心(−1.17 eV)比纯NiCoP(−1.21 eV)更接近费米能级,表明Ru单原子的引入增强了材料的电子传导性和催化活性。ΔGH值接近零有利于平衡氢中间体的吸附-脱附过程,从而优化析氢反应(HER)性能。计算结果表明,Ru SAs@NiCoP催化剂(−0.05 eV)的ΔGH值比NiCoP(0.40 eV)更接近理想值。Ru单原子通过提供电子密度改变了催化剂表面的电子结构,导致Ni─P和Co─P键长增加、金属-磷配位作用减弱,进而促进磷元素溶出并加速催化剂重构速率(图5c)。从OER反应后Ru SAs@NiCoP/NF的P 2p XPS谱图可见,P─M(Ru/Ni/Co)键合峰的消失证实了重构过程中磷的溶出现象(图5d)。进一步采用原位拉曼光谱研究了Ru SAs@NiCoP/NF在析氧反应(OER)过程中的结构重构现象。当电位升至1.30 V(vs. RHE)时,486 cm-1和601 cm-1处新出现的拉曼峰可归属为CoOOH的特征峰,其强度随外加电位升高而逐渐增强(图5e),证实了Ru SAs@NiCoP/NF表面重构的发生。值得注意的是,当Ru SAs@NiCoP/NF的电位超过1.40 V时,1080 cm-1处出现新的电位依赖性拉曼信号,该信号可归因于*OO中间体。这些发现表明反应性羟基氧化物的形成,并在Ru SAs@NiCoP/NF表面发生原位重构。该过程被认为导致了直接的O─O耦合,这是OER遵循晶格氧机制(LOM)的关键证据。研究表明,类过氧化物(O22-)是LOM中的关键反应中间体,可在OER过程中被直接探测。带正电荷的四甲基铵阳离子(TMA+)可与*O22-相互作用,作为电子探针验证LOM机制的激活过程。图5f展示了Ru SAs@NiCoP/NF在1.0 M KOH和1.0 M TMAOH中的线性扫描伏安(LSV)曲线。在TMAOH电解液中,Ru SAs@NiCoP/NF的析氧反应(OER)活性显著降低,间接证实了*O22-中间体的存在,表明该材料的OER路径受LOM机制主导。为进一步确认Ru SAs@NiCoP催化剂的LOM路径,采用同位素标记的差分电化学质谱(DEMS)进行测试。首先在H218O为水源的KOH溶液中对催化剂进行标记,随后在H216O的KOH溶液中进行DEMS测试。如图5h所示,检测到32O2和16O18O的生成,证明Ru SAs@NiCoP催化剂中的晶格氧参与了OER过程。综合实验与理论计算表明:Ru单原子通过Ru─P键及与邻近金属(Ni/Co)的配位锚定在NiCoP载体上,显著驱动了电子重分布。Ru的引入同时优化了Co/Ni位点的d带中心,降低了水分子解离和O2脱附的能垒。Ru单原子与NiCoP载体间的界面协同作用不仅优化了HER过程中氢的吸附/脱附行为,还触发表面重构以促进OER,并稳定了LOM反应路径。为系统研究Ru SAs@NiCoP/NF在催化后的演化过程,采用多种表征方法(包括SEM、TEM和X射线吸收光谱(XAS))来解析其在析氧反应(OER)后的结构完整性、表面化学状态及电子构型。OER过程后的XRD图谱表明催化剂发生了重构,形成CoOOH相,这与先前讨论的结果一致。为进一步阐明OER后Ru单原子位点的局部配位环境和价态,进行了XANES和EXAFS测试。Ru K-edge XANES谱的吸收边位于标准Ru箔和RuO₂之间(图5f)。通过计算平均氧化态,OER反应后Ru的氧化态估计为+2.65。Ru K边k³加权傅里叶变换EXAFS(FT-EXAFS)谱的小波变换及EXAFS振荡进一步证实了OER反应后Ru SAs@NiCoP(Ru SAs@NiCoP-AO)中Ru的配位环境(图5g)。Ru SAs@NiCoP-AO在1.50 Å和2.05 Å处呈现两个显著峰,分别对应Ru─O键和Ru─Ni/Co键。这表明Ru SAs@NiCoP-AO中不存在Ru─Ru键,证实OER反应后Ru位点仍保持单原子状态。为阐明OER机理,采用DFT计算了Ru SAs@NiCoP-AO和NiCoP-AO通过LOM路径的OER吉布斯自由能。此外,通过DFT计算了LOM过程中各基元步骤的能量分布(图5j),结果表明Ru SAs@NiCoP-AO在LOM路径决速步的势垒为1.98 eV,低于NiCoP-AO的2.18 eV,说明Ru的引入降低了O₂脱附能垒,从而提升了OER性能。

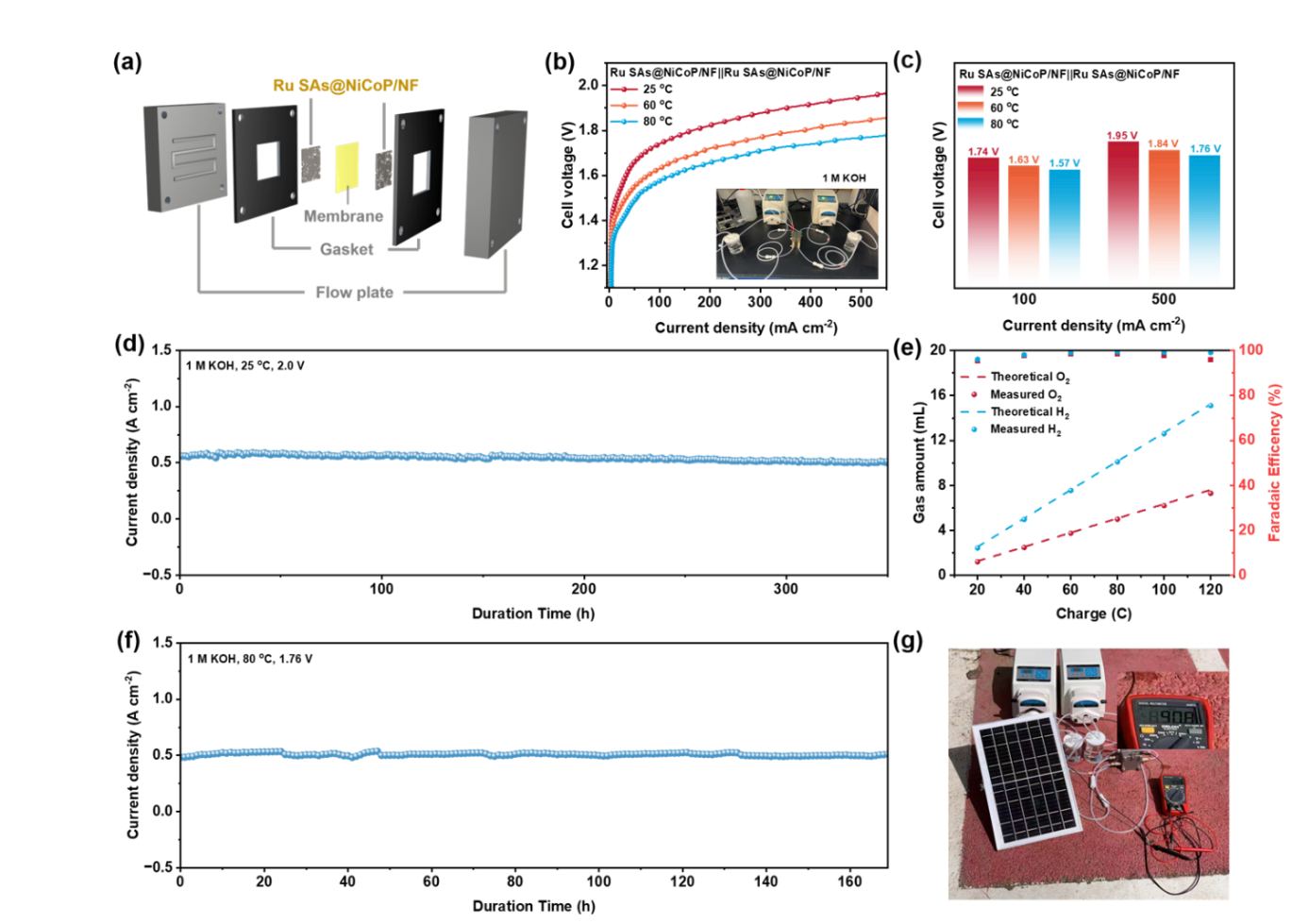

图6. a) AEMWE装置示意图。b) 使用Ru SAs@NiCoP/NF作为阴阳极催化剂,在1.0 M KOH溶液中不同温度下测得的AEMWE极化曲线(插图展示AEMWE装置实物照片)。c) 1.0 M KOH溶液中不同温度对应的电压。d) Ru SAs@NiCoP/NF||Ru SAs@NiCoP/NF电对在25°C、0.5 A cm−2电流密度下的计时电流曲线。e) 使用Ru SAs@NiCoP/NF电极在不同电荷量下析出的氧气和氢气量及其相应法拉第效率。f) Ru SAs@NiCoP/NF||Ru SAs@NiCoP/NF电对在80°C、0.5 A cm−2电流密度下的计时电流曲线。g) 太阳能电池板驱动阴离子交换膜水电解的潜在设计方案(插图展示AEMWE在90.8 mA电流下的运行状态)。

为探究Ru SAs@NiCoP/NF双功能催化剂在实际工业环境中的应用潜力,以Ru SAs@NiCoP/NF同时作为阴极和阳极催化剂构建了阴离子交换膜电解水(AEMWE)装置(图6a)。实际电化学水分解测试表明,在80 ℃条件下,Ru SAs@NiCoP/NF||Ru SAs@NiCoP/NF体系仅需1.57 V和1.76 V即可分别实现100 mA cm-2和500 mA cm-2的电流密度(图6b),其性能显著优于已报道的先进电催化剂。此外,通过排水法收集碱性电解槽两侧产生的氢气和氧气,计算得出Ru SAs@NiCoP/NF电极上水分解的法拉第效率(图6e)。H2与O2的体积比约为2:1,表明在1.0 M KOH溶液中法拉第效率接近100%。这些结果表明Ru SAs@NiCoP/NF||Ru SAs@NiCoP/NF构型在AEMWE领域具有显著的商业化应用潜力。同时,采用计时电流法评估了Ru SAs@NiCoP/NF||Ru SAs@NiCoP/NF的长期运行稳定性。在2.0 V电压下连续运行350小时后(图6d),Ru SAs@NiCoP/NF的电流密度保持基本恒定。对于钌基电催化剂而言,反应过程中Ru的溶解会对其稳定性产生不利影响。采用Ru SAs@NiCoP/NF||Ru SAs@NiCoP/NF在1.0 m KOH电解液中以100 mA cm-2电流密度进行全解水反应时,通过电感耦合等离子体质谱定量分析了不同运行时间后电解液中Ru的浸出浓度。反应48小时后Ru浸出浓度仅为1.23 ppb,表明Ru SAs@NiCoP/NF催化剂具有结构稳定性。为验证其工业化应用潜力,在80°C、0.5 A cm-2条件下对电解槽进行了150小时长期稳定性测试(图6f)。图6g展示了提出的潜在设计方案:利用商用太阳能板驱动的自制阴离子交换膜电解水装置(AEMWE)制氢。因此,Ru SAs@NiCoP/NF被证实是一种具有商业化前景的双功能催化剂。

5、总结与展望

综上所述,成功制备了高性能双功能催化剂 Ru SAs@NiCoP/NF,其特点是在由纳米针组装而成的仙人掌状 NiCoP载体上锚定了高度分散的钌单原子(Ru SAs)。实验与理论计算表明,Ru SAs通过 Ru─P键合以及与邻近金属(Ni/Co)的配位作用锚定在 NiCoP表面,这种相互作用显著驱动了电子重新分布。Ru的引入还优化了Co/Ni位点的d带中心,降低了水分子解离和O2脱附的能垒。Ru SAs与NiCoP载体之间的界面协同作用不仅优化了析氢反应(HER)过程中的氢吸附/脱附行为,还触发了析氧反应(OER)的表面重构并稳定了晶格氧介导的反应路径。值得注意的是,Ru SAs@NiCoP/NF在HER中表现出超低过电势(8 mV和240 mV),分别实现10 mA cm-2和500 mA cm-2的电流密度且具有高稳定性;对于OER,该催化剂在500 mA cm-2和1000 mA cm-2电流密度下的过电势分别为336 mV和375 mV。尤为突出的是,基于 Ru SAs@NiCoP/NF的阴离子交换膜水电解槽(AEMWE)可在1.76 V(500 mA cm-2,80 ℃)条件下稳定运行超过150小时。该研究为深入理解过渡金属基催化剂中单原子修饰策略提供了新见解,对设计高性能碱性水电解电催化剂具有重要指导意义。